気象病の症状

「台風が近くなると頭痛になる」「雨や曇りで頭が痛くなる」「天候が悪いと昔痛めた関節が痛くなる」など、普段は体に不調を感じない人が気象の変化によって不調を訴える状態。

また、抱えている不調が天候によって増悪する状態を気象病と言います。

症状を訴える部位は一般的な不調と同じで、特に多いのが頭痛やめまい、肩こり、関節痛、古傷の痛みなどです。

関連ページ:その体調不良、「天気痛」が関係しているかも!?

天候によって体が変わる

天気の状態によって体調が左右されるというのは、どのようなメカニズムがそこにあるのでしょうか?

まず、天候がいいと体調が良くて、天候が悪いと体調も悪いことがあるけれど‥、逆にに天候がいいと体調が悪くて、天候が悪いと体調がいい人はあまりいないと思います。

どんな天候でも体調がいい人は健康な人です。

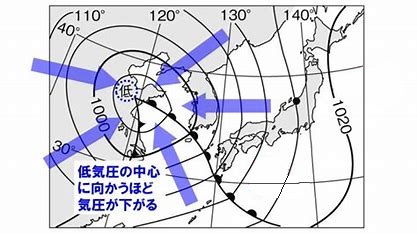

気圧が下がると‥

体調には気圧が関係しています。

天気予報などで「気圧」や「ヘクトパスカル」を耳にしたことはないでしょうか?

ヘクトパスカルとは気圧の単位のことです。

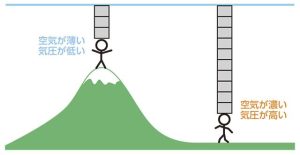

気象には気圧が高い状態や低い状態があります。

気圧が高い状態は晴天など天気がいい状態です。

気圧が低い状態は雨、曇り、台風などの状態です。

具体的には1平方センチメートルあたり約1キログラムの気圧が平常時は掛かっています。

例えば、親指の先の面積に1キロの重りが常にのしかかっているような状態です。

体が凹まないのは体の内側から同じ力で押し返しているからです。

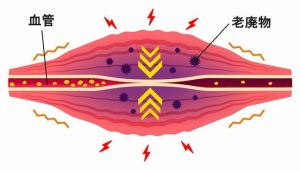

天候の悪化で気圧が下がることで、体が内側から押す力の方が強くなります。

その結果、少しだけですが体が膨張することになり、血管やリンパへの圧力も弱まります。

わずかに血流が弱くなると考えられます。

空気が薄い

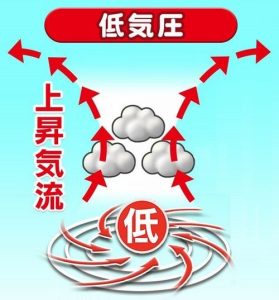

地球上の気圧が低い状態の場所は、上昇気流が起きています。

というか、上昇気流が起きているので気圧が低い、と言った方がわかりやすいかもしれません。

地上の空気が上に吸われているので、空気が薄い状態です。

酸素が少ない

空気が薄いということは、空気の中に含まれている酸素も少なくなっています。

なので天候が悪い時は酸素が少し薄くなっているのです。

自律神経の切り替わり

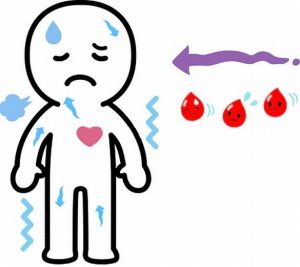

気圧の変化により自律神経も切り替わります。

気圧が低く普段より酸素が薄くなることで「活動モード」から「休息モード」へと切り替わりやすくなります。

休息モードとは自律神経の副交感神経が優位になっている状態です。

リラックスしやすくなったり、眠りやすくなります。

低酸素をカバーする働き

人の適応能力は緻密で、人が感覚で感じ取れないような空気中の酸素濃度の低下を感知して、いつも通りの酸素を体の中に取り入れようと無自覚に体が働きます。

通常の天候の時に体に取り入れている酸素量が1000だと仮定すると、悪天候では990になります。

悪天候では空気が薄くなり通常時よりも酸素を取り入れられなくなってしまうので、足りない酸素量をカバーする為に、体の働きが変化します。

・呼吸回数が増える

・血液の流れが強くなる(血圧を高める)

このような体の変化が起こり、酸素を取り入れる量を体は増やしています。

天候によって体が変わらない

天候によって体の中の働きが変化できれば、環境に順応したことになるので不調は起きませんが、体の中が変化できず順応できないと不調が起こります。

環境に順応できない

天候が悪くなっても不調にならない人は、環境の変化に順応して体に酸素を流す量を増やしています。

環境に順応する体は各組織が機能している状態で健康です。

天候が悪くなると不調になる人は、気圧に合わせて体を流れる酸素量を増やすことができないでいるのです。

真に健康ではないので環境に順応できない、と考えられます。

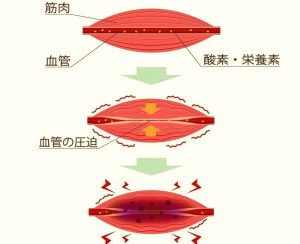

筋肉が硬くなっている

体が環境に順応できないのは、筋肉が硬くなっているからです。

筋肉が縮まって硬くなっている人は、血管が筋肉によって潰されています。

酸素が少ない状態は体がダメージを受けてしまうので、体はそれを回避しようとしますが、血管が潰されているので血液を流そうとしても流れません。

筋肉が柔らかい状態ならば、酸素は血液に乗って各組織に届くはずです。

しかし、血流が悪いことで「酸素が足りない状態」になり、体は非常事態としてシグナルを出します。

そのシグナルが、痛みや不調というわけです。

気象病を悪化させること

気圧の変化によって酸素が減っているので、その埋め合わせをする為の体の働きがスムースに行われれば問題ありません。

その埋め合わせが上手くいかないことで不調になり、そこに気付かずに更に不調を呼ぶ行為をしている場合があります。

もしかしたら、不調として気象病が取り上げられるようになったのはそこに理由があるのかもしれません。

筋肉を硬くする

悪天候では酸素が体中に回るように血液の流れを良くしたいわけですが、それを阻むこととして筋肉を硬く縮ませていることが挙げられます。

筋肉は疲労や怪我などで硬くなっていきます。

筋繊維が縮まっていくことで、最終的に骨のように硬くなってしまいます。

何かしらの薬を飲み続けている

頭痛薬

気象病での頭痛も一般的に起こる頭痛もどちらも頭部の酸素不足から起こります。

頭が痛いからその都度薬で痛みを消していると痛みの起こる元が改善されていないことになります。

年々頭痛が酷くなるようなら、痛みの元が悪化していることになります。

頭痛は筋肉が縮まって硬くなるから、酸素が不足して痛みが出てくるようになるのです。

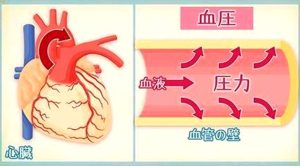

血圧を下げる薬

体の中では酸素を運ぶのに血液の流れが必要です。

年齢が高くなるにつれて人の筋肉は硬くなっていきます。

筋肉が硬くなるなると血液は流れづらくなってしまうので、歳を取るほど血圧が自然に高くなって筋肉の硬さに対応していきます。

その自然な作用を「危険」と判断してしまい血圧を薬で下げてしまうと血液が流れなくなってしまいます。

例えば、慢性的な血圧低下が続くと脳にも血液が流れなくなっていくので、脳の働きが低下して細かな判断などがしづらくなっていきます。

減塩

毎日減塩を行うことで、塩の少ない体になり活力が低下してしまいます。

塩が少ない体は水を溜めないので、血液や体液が少なくなります。

血液が通常よりも減るということは体重が減りスリムになる反面、酸素を運ぶ血液が少なくなるので酸素不足になりやすいです。

血行が悪くなる

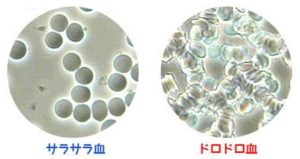

また、減塩や血圧を無理に下げることを長期間行うことでその血液状態に対応するように血液の赤血球とヘモグロビンが増えていきます。

血液の中の円盤のような形の赤血球とヘモグロビンが増えることでドロドロ血液になり、血管が細くなる末端部では血行が悪くなります。

標高の高い場所に移動

気象病の人が登山に行くことで症状が悪化しやすくなると考えられます。

平地よりも山は標高が高くなり、標高が高くなるほど気圧が下がり、登山による疲労も加わるからです。

吸い込む酸素量が減ることで、疑似的な気象病が発症しやすくなります。

この状態を高山病と呼びます。

気象病を予防するには

酸素が足りないからといって、酸素カプセルに毎日長時間入る暮らしは現実的ではありません。

そして、高濃度の酸素がある中にいたとしても人の肺は効率よく酸素を取り入れづらいメカニズムをしているようです。

肺からの酸素の吸収を効率的にしたいのであれば、マラソン選手がしているようなトレーニングをすることになるのですが、やはり現実的ではありません。

簡単で効果的な気象病の予防や改善をしたいのなら、まず体に不自然なことを止めることで血流が良くなります。

気圧の変化による酸素濃度の変化に順応できる体になることが気象病を予防できる体です。

今回説明したことを意識して行っていただくことで体の弱い人でも気象病を予防できると考えています。

当院の整体がお役に立てます

今現在、天候の変化によって不調が起きているのなら、当院の考えがお役に立てると思います。

整体によって筋肉を弛めて柔らかくすることで、血行が改善して酸素が体の必要な部分に届くようになると考えています。

環境に順応できる体は筋肉が柔らかいです。

不調に悩む方に真の健康を手に入れていただきたい、と当院では思っています。

天候によって体の働きが勝手に変化することで、人は体の変化を感じません。

天候によって体が変化できない時に、人は体の変化(不調)を感じるのです。

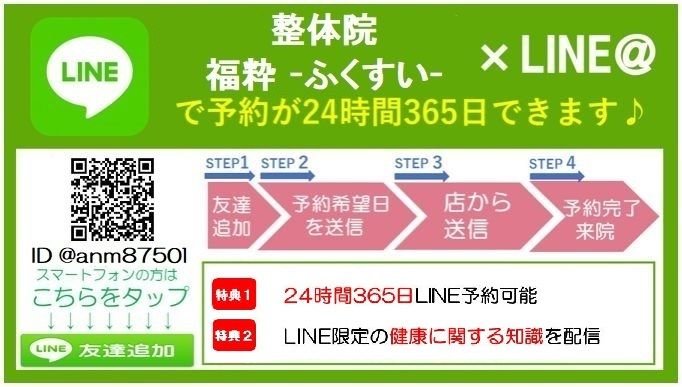

LINE VOOMで

院長の健康情報を配信中

24時間ご予約&ご相談無料